La casa de Humboldt en Caracas

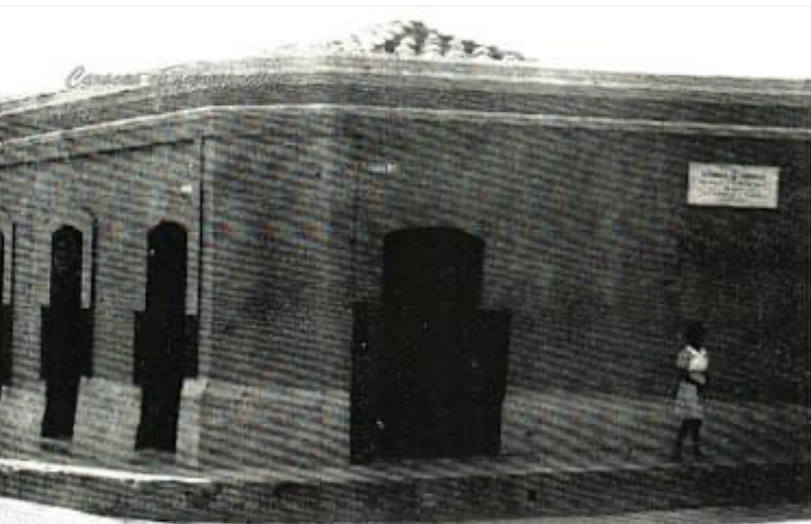

Ubicada frente al Panteón Nacional, en la calle oeste 9, avenida Norte, número 91, en ella vivió durante su estadía en Caracas, el conocido naturalista alemán Alexander Humboldt, entre noviembre de 1799 y febrero de 1800. El historiador, naturalista, periodista y médico caraqueño, Arístides Rojas (1826-1894), publicó a finales del siglo XIX un interesante trabajo sobre esta histórica casa, el cual transcribimos a continuación.

En esta casa, ubicada frente al Panteón Nacional, vivió durante su estadía en Caracas, el conocido naturalista alemán Alexander Humboldt, entre noviembre de 1799 y febrero de 1800.

“¡HUMBOLDT, siempre Humboldt! . . . He aquí el tema espontáneo, fecundo, inagotable que inspira nuestra pluma por una vez más. ¿Qué tiene este nombre siempre propicio, siempre elocuente en toda ocasión en que la memoria lo evoca para dedicarle algunas líneas? Para nosotros, venezolanos, Humboldt, es, no solo la gran figura científica del siglo XIX, sino también, el amigo, el maestro, el pintor de nuestra naturaleza, el corazón generoso que supo compadecerse de nuestras desgracias, compartir nuestras glorias y elogiar nuestros triunfos.

Hay algo más todavía que os hace fraternal su memoria: es la historia de la familia, porque cuando ésta ha vivido aislada, sin contacto con el mundo social, con el arte, con la ciencia; cuando ella no ha tenido por compañeros sino su cielo, sus montañas y sus ríos, su naturaleza virgen, ansiosa de encontrar el hombre que descifrara sus grandes enigmas o del artista que interpretara sus variados panoramas, entonces es cuando la visita del primer huésped ilustre deja en la atmósfera del hogar un recuerdo inefable que se transmite de padres a hijos.

Un día, en aquellos en que el comercio del mundo estaba cerrado a nuestras costas, en que la presencia del hombre europeo era un acontecimiento para nuestros pueblos, en aquellos en que vivíamos sin prensa, sin comunicaciones que nos enseñaran el progreso del mundo, aislados, silenciosos, viviendo como una caravana del desierto, sin más testigos que la naturaleza, pisó Humboldt nuestras playas. Llegaba vestido de pasaportes reales y armado, no con la espada del mandarín, espíritu pasivo, en cuya conciencia obraban, en aquella época, más las órdenes escritas que las necesidades de los pueblos, sino con los instrumentos de la ciencia, de la benevolencia del sabio, de la justicia del espíritu cultivado, del amor a la humanidad. Llegaba como el legítimo intérprete de una naturaleza fecunda que hasta entonces ningún viajero había explorado.

A su encuentro le salió el rústico labriego y presentóle, bajo la techumbre de sus cocales de oriente, leche de su rebaños, que el viajero bebió en jícaras indianas; y el misionero, patriarca de las selvas, les ofreció, en seguida, bajo las verdes enramadas del monasterio, la fruta sabrosa de la fértil zona; en tanto que el viejo hidalgo, con la caballerosidad de sus progenitores, espontánea, franca, dadivosa, sin desmentir la nobleza de su raza, descubierta la cabeza, tendióle la mano amiga y le introdujo en el salón de la familia venezolana, en la cual la gracia sobrepuja la cultura del espíritu, e impera el corazón sobre la inteligencia. Humboldt quedó, desde entonces, instalado. Todo le pertenecía; el cariño de la familia, la admiración de los pueblos, el agasajo de las autoridades españolas: le pertenecían también la naturaleza, cielo y tierra que le habían aguardado durante siglos. Desde entonces, data la veneración que se conserva como un talismán en la historia de nuestro hogar. Fue su voz, voz de aliento; en sus obras nos dejó enseñanza provechosa; con su amistad, honra; gratitud en sus recuerdos, siempre rejuvenecidos, aun en sus días de ocaso. Ni la infidelidad ni la inconstancia, ni el olvido en toda ocasión en que se ocupó de Venezuela, porque al estampar en sus inmortales cuadros el nombre de ésta, fue siempre para honrarla, pagando así tributo de justicia y de admiración al primer pueblo que visitó y cuya imagen fue inseparable de su memoria. He aquí porqué le amamos.

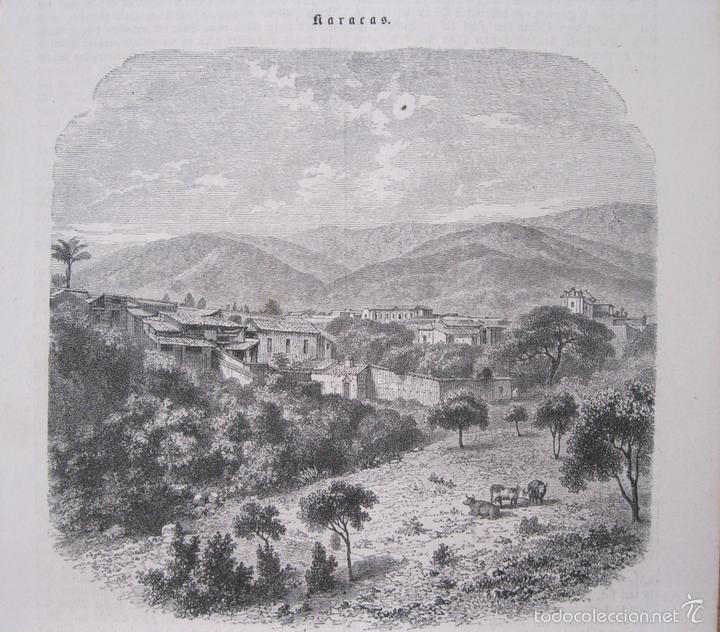

Hace ya setenta y siete años que Humboldt visitó a Caracas. Esta ciudad era la segunda del continente que conocía, pues antes había estado en la de Cumaná. En otro escrito (Recuerdos de Humboldt) hemos dicho que el corazón del joven explorador se llenó de sombría tristeza al atravesar las calles silenciosas de la Caracas de 1800; pero que aquella impresión se desvaneció cuando dejando la casa del conde de Tovar, donde estuvo por algunos instantes, se instaló en la que le había conseguido el capitán general Vasconcelos, en la plaza de la Trinidad.

En el ángulo donde la calle Oeste 9 corta la avenida Norte, frente al Panteón Nacional, hay unos escombros que sirven de azotea a la vecina casa número 91 de la avenida Norte. La antigua puerta, que hoy es el número 1 de la calle Oeste 9, está tapiada hasta la mitad, pero se conserva el friso de vetusta arquitectura. Las ventanas han desaparecido en ambos lados de las ruinas, y solo muros de piedras, ennegrecidos por el tiempo y cubiertos de paja, indican las antiguas paredes de un edificio. Las salas están al aire libre, y en el suelo de ellas se levantan bosquecillos libres de arbustos conocidos que se han desarrollado al acaso, o sembrados quizá por mano amiga. Algodoneros cubiertos de rosas de oro, granados con flores color de escarlata, papayos y cañas de bello porte levantan sus copas y se mezclan con otros arbustos, mientras que, en la parte terrosa de los muros, gramíneas y tillandsias crecen entre las grietas abiertas por la acción del tiempo. Todo ese conjunto forma un gracioso paisaje cuyos únicos habitantes son, el pájaro viajero, que todas las mañanas desciende de la vecina montaña, el insecto nómade que liba la miel de las flores, el lagarto que fabrica su cueva al pie de los muros. ¡Sabia naturaleza! se desarrolla, espontánea, sobre las ruinas de las ciudades, sobre los despojos humanos, sin cuidarse de la historia, que es obra de un día; pero que le deja osarios, abono preparado por el arte para nutrición de los nuevos seres que aquella tiene en ciernes.

Humboldt, es, no solo la gran figura científica del siglo XIX, sino también, el amigo, el maestro, el pintor de nuestra naturaleza, el corazón generoso que supo compadecerse de nuestras desgracias, compartir nuestras glorias y elogiar nuestros triunfos.

Lo que ella necesita es un terrón de tierra donde depositar el germen fructífero, una rama donde pueda el ave fabricar su nido, una grieta segura donde el ofidiano guarde sus huevos, una hoja donde pueda la crisálida aguardar la hora de la emancipación.

Para el viandante que pasa todos los días por estos escombros ellos no tienen significación alguna: son una de las tantas casas en ruinas, recuerdos de la catástrofe de 1812. Pero para el hombre que conoce los pormenores de la estadía de Humboldt en Caracas, aquellos representan una época, un nombre preclaro, porque hace setenta y siete años que en esta casa hubo una constante recepción, porque en ella moró durante dos meses, el hombre más extraordinario del siglo, Alejandro de Humboldt.

¡Cuántos sucesos verificados en Caracas, después que la visitó Humboldt en 1800! A los seis años bajó al sepulcro Vasconcelos, el amigo oficial del sabio, el cual honró a España honrando al recomendado por el monarca castellano. Dos años más tarde, comienza a prender la chispa revolucionaria que produjo el incendio de 1810. En 1812, viene al suelo la ciudad de Losada, y un montón de ruinas la convierte en osario. Cayeron los principales templos, entre estos, el que estaba frente a la casa de Humboldt, no quedando sino las paredes, la columna que sostebía las armas de España y también la horca que estaba en la plaza. Todo fue desolación en torno a la casa del sabio: sepultadas quedaropn las tropas en el cuartel de San Carlos, en la calle Oeste 9, y las que estaban al sur de la misma casa en el parque de artillería. La ciudad de 1800 había desaparecido casi en su totalidad.

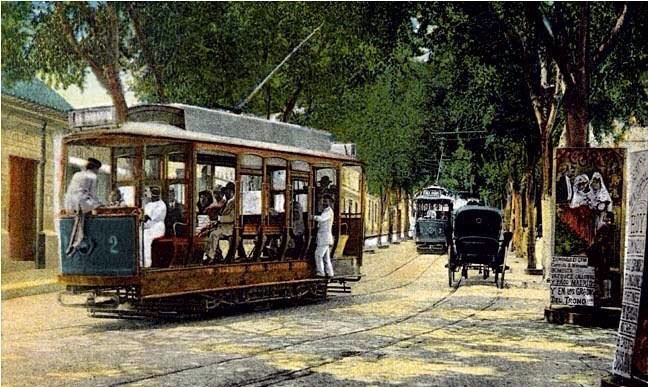

Sesenta y cinco años han corrido, y ya Caracas esta otra vez en pie; pero la casa de Humboldt permanece aun en ruinas. Estas recuerdan no solo días de llanto y de tribulación, sino también la historia de nuestras guerras, la acción del tiempo sobre la naturaleza, el cambio de nuestra civilización, el renacimiento de la antigua ciudad, la mano benefactora del hombre. No es la Caracas de 1877 la Caracas de 1800. Todo ha cambiado.

El Ávila ha visto desaparecer sus bosques y agotar sus aguas. Talado fue el bosquecillo que a espaldas de la casa de Humboldt , sirvió a éste en sus horas de meditación, y de los viejos árboles del Catuche, solo se conserva el Samán del Buen Pastor. La famosa calle de cinco leguas que, desde la casa de Humboldt, unía a Caracas con el mar, según el parte del gobernador Osorio al monarca de España en 1595, esta destruída, conservando aun sus desagües y algunos pedazos. Obra admirable fue esta calle sólidamente empedrada, que conducida al través de una cordillera, ha resistido a la acción del tiempo. El Castillejo de la Cruz, al comenzar la subida a La Guaira, está aun en ruinas y en ruinas las fortalezas del camino que dejaron pasar, en su retirada, a los filibusteros de Preston en 1595. La antigua torre de 1800, fue rebajada en 1812. El Convento de San Francisco, donde reposan los restos de Vasconcelos fue convertido en universidad y museo, y en mercado público, el de San Jacinto.

Desaparecieron los antiguos monasterios de monjas y fueron substituidos por edificios modernos, ornato de la ciudad. El Templo de la Trinidad se ha transformado en Panteón Nacional, y al osario de 1812, descubierto durante muchos años, sucedió el osario histórico, oculto bajo el pavimento.

Allá, al noreste están las ruinas de San Lázaro, donde Humboldt fue obsequiado en repetidas ocasiones. Con el pretexto de fundar un lazareto, levantaron los españoles un palacio, que a veces fue lugar de orgías; pero el tiempo que es el reparador de todas las faltas, ha dejado en escombros al Lazareto del deleite, mientras Antonio Guzmán Blanco ha levantado al pie de las ennegrecidas ruinas el Lazareto de los desamparados. La escabrosa colina del Calvario, lugar histórico donde defendieron con heroico valor su nacionalidad Terepaima, Caricuao, Conocoima y demás tenientes de Guaicaipuro, contra el invasor castellano, se ha convertido en jardines, con juegos de agua surtidos por el río Macarao, nombre de aquel cacique que en este mismo lugar detuvo las huestes de Losada; y sobre la roca solitaria donde Paramaconi desafió al jefe de sus contrarios a un combate personal, se levanta hoy la estatua de Guzmán Blanco. Ya todos los templos derribados por el terremoto de 1812 están reconstruidos, salvadas las antiguas zanjas de la ciudad por nuevos puentes, reedificadas las casas, abiertos los caminos. Talado fue el cedro de Fajardo, a orilla del Guaire, visitado por Humboldt; pero aun existen los cipreses seculares de la vecina Basilica de Santa Teresa. Refieren que cuando Humboldt salía de Caracas, le preguntaron sus amigos, cuándo regresaría: y que el gran sabio contestó, con calma: “Cuando esté cocluido el templo de San Felipe”. Hace pocos meses que fue concluida esta obra y ya Humboldt tiene diez y siete años en el sepulcro. Así pasa el tiempo, que resuelve todos los enigmas.

Al pie del Pavila yacen los huesos de dos generaciones, y donde sucumbieron los patriotas al hacha sanguinaria en las noches pavorosas de 1814 a 1817, se levantan cruces y obeliscos circundados de árboles. De los amigos de Humboldt, todos desaparecieon unos en el campo de batalla, otros en el ostracismo, otros en la miseria, y solo uno se ha conservado en la historia: Bolívar y que está de pie en el Panteón, y a caballo en la plaza donde fue levantada sobre una picota la ensangrentada cabeza del vencedor de Niquitao.

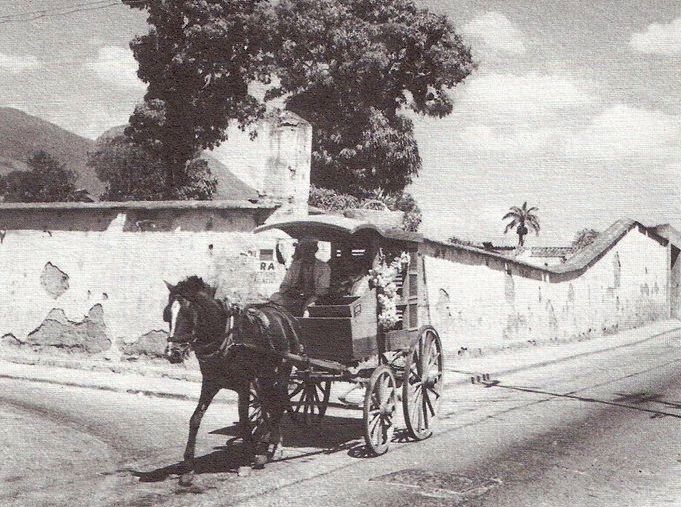

Aspecto que tenía a principios del siglo XX la casa del Conde de Tovar, en la esquina de Carmelitas, donde se hospedaron Humboldt y Bonpland para descansar la tarde de su llegada a Caracas, en 1800.

Como hemos dicho, desde la plaza del Panteón hasta La Guaira construyeron los castellanos en 1595 una calle de cinco leguas. Esta entrada a la ciudad fue la única que quedó después del terremoto de 1812, por hallarse toda la parte alta de la población reducida a escombros hacinados. Las ruindas de la casa de Humboldt fueron por lo tanto testigos de cuanto por ella pasó y ha pasado durante setenta y cinco años. Por esos escombros pasó Bolívar después de su derrota en 1812; y por ellos pasaron también Miranda y Bolívar, cuando en la misma época salieron fugitivos. Por esos escombros pasó Morillo en 1815 y pasaron Morales, Moxó, Cagigal. Por esas ruinas pasó Bolívar en 1821, cuando llevaba en mientes la libertad del continente, y por esas ruinas salía en 1827, después de haber realizado su obra inmortal. Le aguardaban los sucesos de 1828 y 1829 y el ostracismo de 1830. Pero le estaba reservada que por las mismas ruinas pasarían sus restos doce años más tarde, conducidos en hombros de sus compañeros y veteranos de qjuince años de infortunio y de gloria.

Fue una tarde, 16 de diciembre de 1842. Los últimos rayos del sol en occidente se reflejaban sobre la Silla del Ávila cuando el tañido de todas las campañas anunció a la ciudad que los restos del Grande Hombre entraban al suelo natal.

Miles de almas llenaban las avenidas Sur y Norte, la plaza del Panteón y la prolongada calle que se extiende hasta el Templo de La Pastora. Banderas, oriflamas, pendones enlutados, trofeos de guerra, pebeteros, se levantaban en toda la carrera por donde debía pasar el fúnebre cortejo. Aquella población flotante iba y venía como dominada por un sentimiento extraño: pero cuando el cañón anunció a la población que los despojos del Libertador habían pasado la antigua puerta de la ciudad, lágrimas silenciosas brotaron de todos los ojos, y en actitud imponente todas las cabezas se inclinaron a proporción que pasaban los restos mortales del mártir de Santa Marta.

Un arco colosal, frente a las ruinas de Humbodt, teniendo los nombres de cien batallas y de los compañeros de Bolívar, dominaba la carrera de la procesión que iba a efectuarse en el siguiente día. Más atrás del arco se destacaban las ruinas del Templo de la Trinidad, que para aquel entonces estaban pobladas de arbustos y de huesos, restos de las víctimas de 1812. Bolívar debía esta noche reposar enfrente de la casa de Humboldt, en una modesta ermita que servía de templo hacía algunos años. Cuando desapareció el sol ya el libertador estaba en su capilla ardiente, acompañado de sus veteranos. ¿Quién podría describir las impresiones de aquella noche transitoria, precursora de un gran día, y ese estado del alma, en que el sueño huye, porque el corazón presiente?. . . Al amanecer del 17, los primeros rayos del sol fueron saludados por el toque de los clarines, por la música marcial y la población en las calles, en las ventanas, en los escombros, en las azoteas, vio desfilar y acompañó a Bolívar muerto.

Treinta y cuatro años han pasado, y Bolívar, después de haber permanecido durante este lapso de tiempo en la tumba de sus antepasa, ha vuelto de nuevo, 28 de octubre de 1876, al sitio donde reposó en la noche del 16 de diciembre de 1842. Ha vuelto, no a la capilla mortuoria que ha desaparecido, sino al Panteón Nacional que ha substituido al antiguo Templo de La Trinidad. En este recinto todos los muertos están ocultos, solo Bolívar está visible presidiendo este osario histórico donde reposan sus compañeros de gloria.

En tanto la casa de Humboldt permanece en escombros, y las especias vegetales y animales se suceden, cambiándose el paisaje.

Esas ruinas ¿qué aguardan?. . . ¿Quién abrirá esa puerta por donde entró Alejandro de Humboldt? ¿Quién renovará la tierra de esas paredes, tostadas por el tiempo? ¿Quién techará esas salas donde estuvo la generación de 1800? ¿Cuántos sucesos importantes se sucederán antes que ellas vuelvan a lo que fueron? Aguardemos; entre tanto el pájaro viajero continúa sus visitas matutinas buscando los granados floridos, el lagarto está en sus grietas calentando sus huevecillos y la crisálida, en su hoja, aguardando la hora de la emancipación.

Comentarios recientes