Caracas en 1957, Parte IV

CRÓNICAS DE LA CIUDAD

Caracas en 1957, Parte IV

Mariano Picón Salas,

Personas y lugares

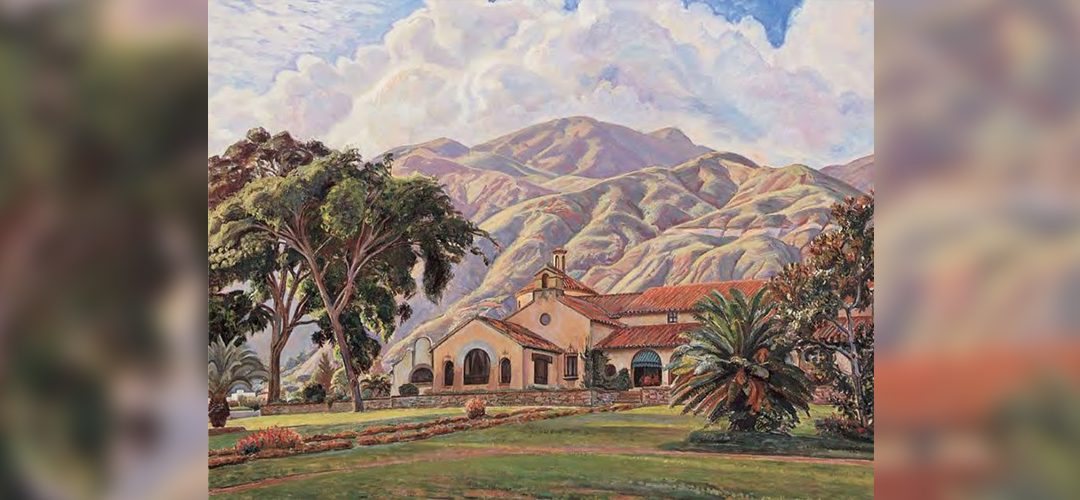

Salgamos a pasear y detengámonos en algunos sitios de la ciudad, que reflejan su ritmo y alma presente. Si consultásemos una guía turística o formásemos parte de aquel cortejo itinerante que desembarca cada miércoles, haciendo su “crucero” por el Caribe en los vapores de la Compañía Grace, el cicerone bilingüe nos ofrecería un programa demasiado conocido. Nos llevaría, por ejemplo, a la Casa del Libertador, al salón Elíptico del Palacio Federal, al Panteón, a los Museos, y, por último, a refrescarnos el gaznate en la Terraza del Hotel Tamanaco, frente a las sensuales bañistas que flotan y bracean en una piscina extremadamente azul.

Vista de la autopista del este, sentido centro, y de los edificios de la urbanización Bello Monte

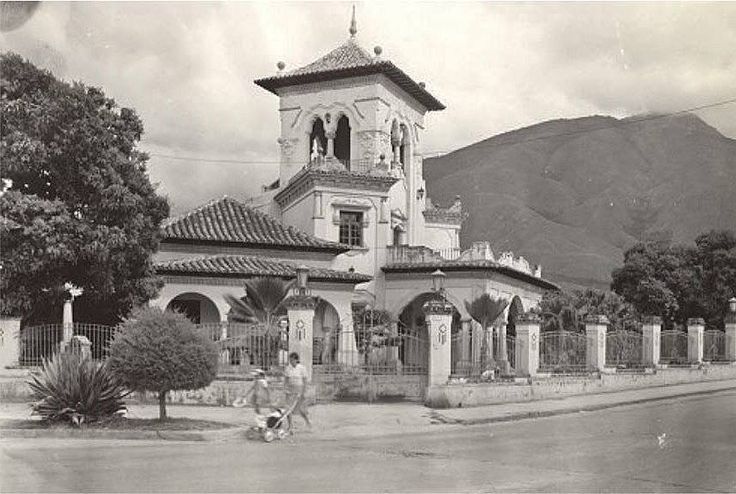

Pero la Catedral, el Panteón, la Casa de Bolívar, pertenecen a la inalterable historia de Caracas, y tiempos y personas pasan por ellas sin cambiarlas sensiblemente. Son como el último y más tenso hilo de Historia que une a las nuevas y viejas generaciones. El patio de los granados con su pequeña alberca; la neoclásica y severa tumba del Libertador, cuyo buen gusto se salva frente a otros monumentos heroicos que se irguieron después, son sitios que invitan a la meditación y nos transportan a otras zonas de la conciencia.

Y el caraqueño de estos días casi no tiene ganas de meditar o prefiere dispararse con la luz de cada mañana a donde le esperan un torrente de negocios, transacciones y aventuras. Un paseo tan añosamente caraqueño como El Calvario, casi no es concurrido por los venezolanos, y sirve, en cambio, para que conozcan la flora tropical y cobijen sus primeros romances amorosos los inmigrantes recién llegados. Si acaso, sube hasta allí, a repasar sus tablas de logaritmos un estudiante de Matemáticas cuando llega la temporada de exámenes.

Los caraqueños se han hecho excesivamente cómodos, y cuando se le invita a una excursión urbana, inquieren primero si encontraran sitio para estacionar el automóvil. Prefieren al paseo despacioso que saborea todos los detalles, la marcha frenética por las autopistas. Y ya los carruajes girarán por una inmensa cinta blanca, sin detenerse en ningún sitio. Otra generación ha de nacer que utilice sus piernas y se entregue al gratuito deleite de descubrir y gustar cosas a medida que las acendra la mirada. Crepúsculos, auroras, noches de luna, se prefieren ahora velocísimas, sin que interfieran con alucinaciones y con sueños el tránsito cabal de las carreteras.

Debemos ver, pues, otra Caracas que gesticula, negocia o actúa. Entrar, por ejemplo, a mediodía, en los bares y comedores del Hotel Tamanaco. Con su arquitectura de pirámide azteca, no sólo es espléndida balconería de la ciudad, sino animado foro de relaciones públicas. Concurrido de inversionistas de todas partes; de magnates del hierro y del aceite, la dinamita y el rayón, de banqueros y estrellas de cine y aún de solicitantes de amistades útiles, el vitaminado lunch del “Tamanaco” crea lo que en la jerga mercantil se llaman los “contactos”. Es antesala de empresas y negocios. Después de un Martini en el bar o un refrescante “whisky and soda”, la ensalada tropical, acompañada de camarones frescos, permite el buen trato humano sin alterar la digestión.

El ingeniero puede demostrar allí al capitalista –sin que parezca inelegante- el croquis somero de una urbanización; el abogado, el proyecto de una compañía anónima. Se puede telefonear a New York sin que se interrumpa el almuerzo. Y en las aulas de conferencias se reúnen los directorios de compañías y asambleas de accionistas o se dan cursos que enseñen el difícil arte de vender y de negociar, de contratar seguros, combatir la timidez y salir por el mundo como alígero halcón en busca de su presa económica. Ese “Tamanaco”, tan mercantil del mediodía, es diferente ya del de la noche, que congrega, en las pistas de baile o en los saloncillos más penumbrosos, la más granada y alegre juventud. Para el extranjero ambicioso que viene a Venezuela y puede afrontar los gastos de las primeras semanas, el “Tamanaco” es una necesaria batalla social. Desde allí se inicia la red de las relaciones, y cuando se tiene cálculo y estrategia, puede ser el anchuroso vestíbulo de la fortuna. Para quienes saben descubrirlo y conocen las palabras mágicas, Aladino va, a veces, por las calles de Caracas con su lámpara de milagro que ofrece concesiones mineras, terrenos por urbanizarse, empresas por crear.

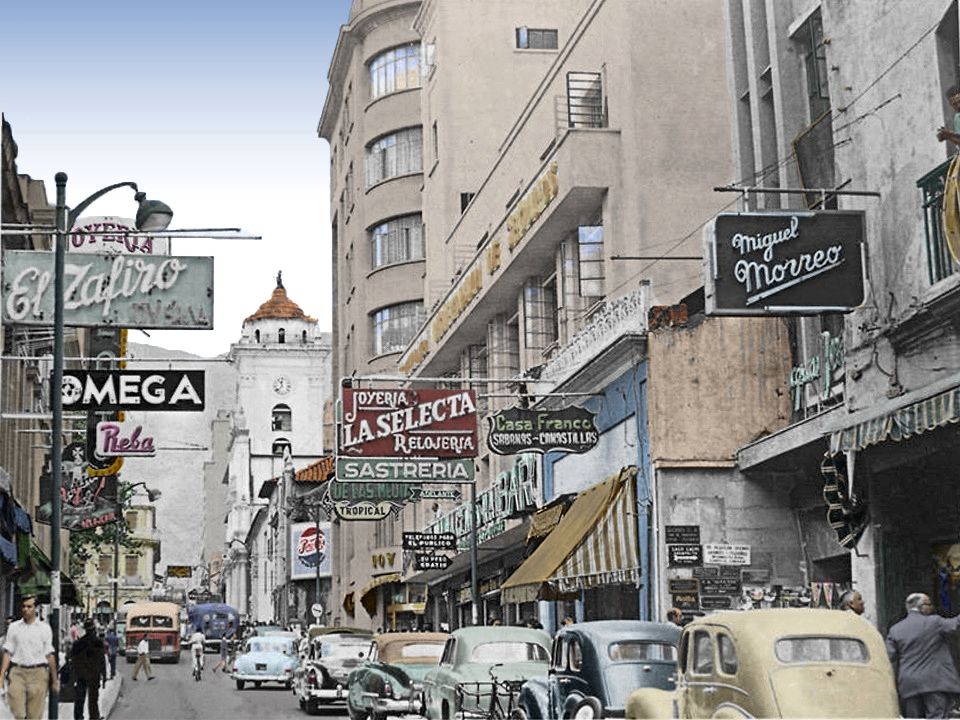

La plaza Bolívar es punto de encuentros rápidos para los inmigrantes que no podían llegar a hoteles costosos, y salieron con sus gruesos zapatos de obreros y labriegos, sus chaquetones de pana, después de comer la “fabada” de la fonda portuguesa, a tomar también contacto con el ruido y la luz del extraño valle. Andan todavía desconcertados ante el excesivo brillo del sol y la coloración de los árboles. En grupos atraviesan las calles de la vieja ciudad, tropezando y agazapándose frente a los andamios de los edificios en construcción.

Pero, por fin, llegan al pie de la patinada estatua donde el caballo del héroe se encabrita para saltar quién sabe qué abismo. Un Bolívar demasiado teatral y barroco al gusto grandilocuente de la época guzmancista; venerable reliquia de 1874. Hay allí un diálogo babélico de todas las lenguas; el Libertador parece proteger la inmigración, y diríase que a él se encomiendan como a un nuevo San Jenaro, las gentes que buscan trabajo. Acude un contramaestre que solicita albañiles para una empresa de construcción, o se leen, casi en comunidad, las largas columnas de avisos económicos con oferta de empleos. Hay entre los inmigrantes –y esto sí resulta trágico- uno que fue profesor de latín y lenguas clásicas en la venerable Universidad de Cracovia, o un actor cómico de la Ópera de Budapest. ¿Dónde colocarlos? A veces terminan de vendedores en un puesto de gasolina o de “contables” en una casa de abastos. O emprenderán desde Caracas un camino de azar que puede concluir, ejerciendo los oficios y profesiones más varios, en Acarigua, Estado Portuguesa, o en San Fernando, Estado Apure.

Aviso venta de apartamentos en la urbanización Santa Mónica, Caracas 1957

Era la Plaza, antiguo Ágora de conversación venezolana. Los viejecillos que no tenían para pagar las cuotas de un club acudían a la caída de la tarde a establecer sus anacrónicas tertulias que parecían traídas y extraídas de las boticas provincianas, en el tiempo de las sillas de suela y los faroles de gas.

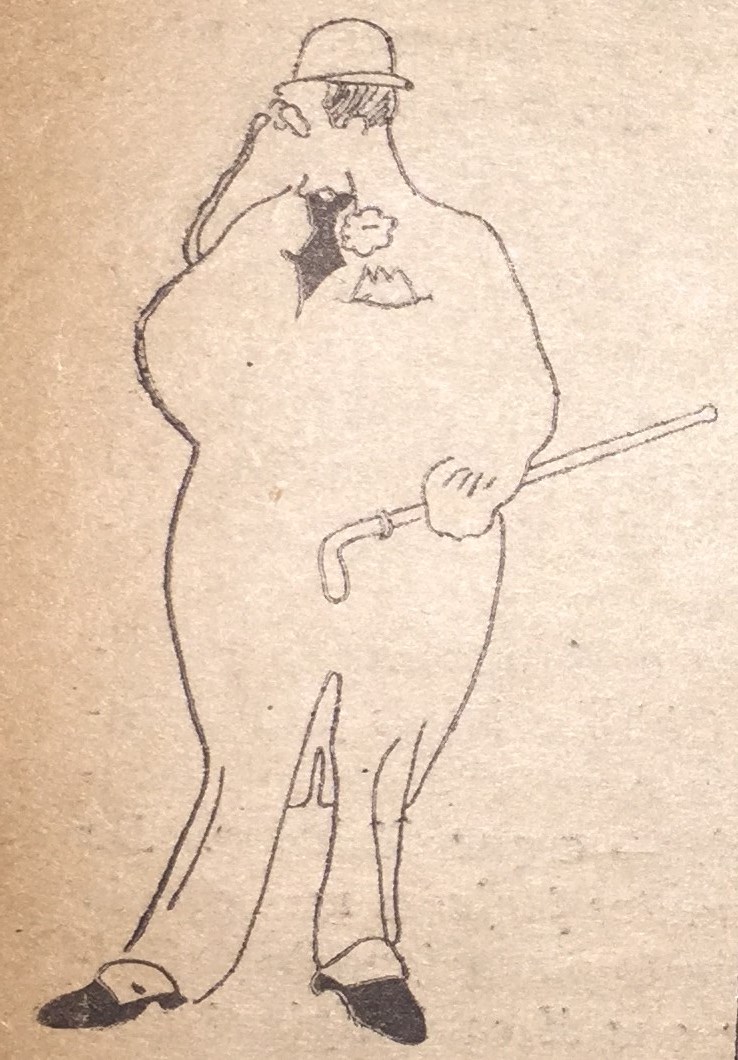

Se evocaba allí una Venezuela de fines del siglo pasado o de comienzos del presente con sus revoluciones y guerras civiles, sus cuentos de caudillos, sus lances difíciles o inverosímiles. O se hablaba con la mayor erudición heráldica de las familias de Zaraza, de Trujillo o de Mérida. Se contaban chistes políticos que ya habían aparecido en las crónicas costumbristas de 1895 o en las caricaturas de “El grito del pueblo”, en 1909.

Era la historia de una Venezuela de pocas personas que se conocían, por lo menos de vista o referencia, y repasaban sus recuerdos como quien hojea un álbum de retratos. Con sus bastones de vera, sus trajes de dril o de alpaca, sus desusados relojes y leopoldinas, eran estos viejecitos los últimos depositarios de la tradición más coloreada y cuentera.

Las biblias de su añejo sabor autóctono eran la Historia Contemporánea de González Guinan o la Gran Recopilación de Landaeta Rosales. Pero la oleada inmigratoria comienza a correrlos de la plaza, y ahora, cuando logran encontrarse e improvisar un pequeño corrillo, denigran de esas gentes nuevas que ya nadie conoce y que, según su primario nacionalismo emocional, le arrebatan el derecho al sol, a la sombra de los árboles, a sus intraducibles anécdotas.

– ¿Qué va a ser de este país? – preguntan nostálgicamente.

Pero en la emulsión y trituración de sangres y corrientes culturales que vienen a sumarse a nuestro tricolor mestizo, nadie podría aventurar la profética respuesta.

Comentarios recientes