Procesiones y culto religioso

William Duane, escritor, periodista e impresor de origen irlandés. Autor de unos relatos sobre su visita a La Guaira y Caracas (1822-1823).

Una percepción del coronel Duane

William Duane nació en Lake Champlain, Estados Unidos, el 17 de mayo de 1760, y falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1835. Fue escritor, periodista, editor e impresor de origen irlandés, que estuvo activo en cuatro continentes. Trabajó para periódicos Whig radicales en Irlanda y en Londres, y gestionó dos títulos propios en la Presidencia de Bengala. Escribió relatos sobre su visita a Colombia, La Guaira y Caracas (1822-1823). En la última sesión del primer Congreso General de Colombia, celebrada el día 14 de octubre de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, se le reconoció por sus constantes esfuerzos en favor de la libertad. El título de su obra publicada luego de visitar la República de Colombia o Gran Colombia fue Viaje a la Gran Colombia en los años 1822-1823.

En su extenso escrito, bastante cargado de digresiones, escribió que, luego de regresar de una visita y muy cerca del anochecer, escuchó el sonido de una música coral. Creyó que los sonidos provenían de una iglesia que quedaba cerca, aun cuando estaba convencido de no haber visto ninguna edificación religiosa en los alrededores por donde con frecuencia había transitado. Al experimentar la cercanía de los sonidos, “me detuve, y me sentí realmente complacido ante la potencia y armonía del canto, en el cual, aunque se advertían los delicados tonos de muchas voces infantiles, estas quedaban felizmente armonizadas con la de un excelente tenor”.

En su descripción puso de relieve que tanto hombres como mujeres, que se reunían en el lugar, se situaban como acostumbraban, a uno y otro lado de la calle, en el centro de la cual se concentraban multitud de fieles que, a la distancia donde se encontraban, sólo podían ser visualizados y distinguidos bajo el influjo de unos cirios encendidos que cada cual llevaba en la mano, y otras lamparillas, suspendidas en una elevada tarima, ofrecían la iluminación de una imagen, la cual Duane no logró distinguir, pero que él presumió sería la de un santo o, probablemente, la de una virgen.

En lo atinente a los asistentes, destacó que llevaban la cabeza descubierta y que no observó a ninguna persona de rodillas. En lo referente al cuadro, en el que estaba representada la figura del santo, el mismo reposaba sobre las manos de algunas personas que intentaban mantenerlo en una posición firme, mientras que al frente iba un grupo de jóvenes provistos de cirios. Le seguía la imagen, del santo o virgen, y luego venía el sacerdote quien tenía como indumentaria una sotana oscura y su respectiva banda. Continuaron con su marcha y se detuvieron “frente a la residencia de un opulento vecino, donde hicieron alto y cantaron durante algunos momentos. La puerta de la casa se abrió, se asomó una mujer, quien entregó algo al clérigo, y la procesión continuó.

Destacó que los integrantes de la procesión practicaban el mismo ritual de detenerse en cada casa y recibir, de la misma forma, la entrega del óbolo o donación. Puso a la vista de sus lectores que la marcha estaba compuesta por más de cien personas, muchas de las cuales, de acuerdo con una arraigada costumbre, se sumaban al coro, que, según Duane, eran el máximo y vivo redivivo de los trovadores del siglo XIII, cuando al canto de romances por las calles era común y que, de acuerdo con sus conocimientos, el ritual que acababa de observar era una herencia de esta tradición que databa de unos seis siglos.

En las procesiones caraqueñas, tanto hombres como mujeres, que se reunían en el lugar, se situaban a uno y otro lado de la calle, para ver a la multitud de fieles caminar por el centro.

Agregó que este recorrido por él visto y realizado por parte de feligreses y creyentes, presentaba características propias. Por ejemplo, el de una actividad de mendicidad, en vista de que ninguna iglesia, las que no estaban adscritas a una parroquia, se proveía de recursos conseguidos por medio de la espontánea bondad de las gentes piadosas. Por tal razón, escribió: “imagino que el objetivo de estas procesiones es el de solicitar la ayuda económica de los feligreses”. De acuerdo con sus indagaciones los donativos otorgados eran muy escasos, ya que la suma que se esperaba recolectar por persona no superaba un real, “aunque se dice que el sexo femenino es muy inclinado a hacer el bien de manera oculta, y contribuyen mucho más de lo que se les pide”.

Para dar fuerza a sus argumentaciones señaló que el grado de instrucción, educación e intelectual, así como el conocimiento que se tenía de estas tradiciones les otorgaban un carácter particular a las manifestaciones de talante religioso. A lo que se debe agregar que estamos haciendo referencia a un hombre con creencias religiosas distintas frente a quienes hacían vida en Sudamérica, De ellas expresó que se realizaban con excesiva frecuencia, pero que no eran perjudiciales, aunque interrumpían la circulación normal por las calles.

A la instrucción que hizo referencia era la vinculada con cada una de las variantes religiosas que se habían extendido con las reformas de la Iglesia a lo largo de la historia. Porque las reacciones a que había dado origen la educación recibida entre las numerosas ramas reformadas de la iglesia cristiana, estaban revestidas de ceremoniales, como el uso de cuadros e imágenes menos pomposos y, especialmente, a las prácticas de adoración que se exigía a los fieles, “o que se les impone implícitamente, en el sentido de que deben descubrirse la cabeza y doblar la rodilla cuando pasa la Eucaristía”.

En este sentido, recurrió a una de sus digresiones para intentar explicar esta situación en la que estaban muy presentes acusaciones mutuas de idolatrías hacia objetos e imágenes. Se interrogó acerca de cómo un posible examen desapasionado llevaría a conciliar la posición de acuerdo con la cual, la madre iglesia no mostraba mayores exageraciones en este orden, que la de los ritos de los judíos. Menos la de estar exentos de misterios, a pesar de que los escritos hebreos se desplegaban como artículos de fe. Sumó este hecho factible con la presencia de cierta alegoría en la celebración de la misa, en que cada acción mostraba, de forma emblemática, algún evento asimilado con la pasión y muerte de Cristo. Sin embargo, resultaría posible, según Duane, que fuese una práctica común en tiempos de cuando con la imprenta se difundieron las prácticas propias de los ritos y rezos, con las características propias de la reforma religiosa.

A propósito de lo observado como práctica religiosa, al menos en Caracas, se había impuesto y convertido como obligación doctrinaria entre las formas rituales. Esta situación, tal como lo indicó, podría conducir a otro cisma en el seno de la Iglesia. Desde esta perspectiva propuso que lo deseable sería que todas las sectas cristianas convinieran, en los distintos países, en celebrar sus actos, tal como sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica, sin ningún tipo de coerción o censura, práctica muy común que llegó a testificar entre 1822 y 1823 en esta comarca. Insistió que las creencias religiosas eran de carácter individual, sin que ninguna persona fuese responsable de los actos erráticos de otros, así como que tampoco debían las personas ser constreñidas a cumplir con actos contrarios a sus creencias, tal como lo testificó durante su permanencia en Caracas.

Duane supuso que el objetivo de estas procesiones era la de solicitar la ayuda económica de los feligreses para el sostenimiento de las iglesias.

Igualmente, refirió que la fe se derivaba del contexto dentro del cual, de manera azarosa, se formaran las personas durante sus primeros años de vida. También, la caridad del precepto cristiano exigía, no solamente el derecho a la elección, sino la tolerancia mutua entre quienes profesaban la adoración de una misma divinidad, “ya que el culto, en realidad, sólo difiere en dichos aspectos formales, o en las invenciones pragmáticas de edades místicas o bárbaras”. A estas reflexiones indicó haber sido interrogado sobre la situación religiosa y del papel del clero en la Gran Colombia. Preguntas a la que sumaban sus interlocutores sobre la necesidad de enviar misiones para adoctrinar a los indios, así como a los habitantes de estos territorios sudamericanos.

Esta digresión le sirvió para criticar a muchos de quienes habían visitado estas regiones del sur y prejuiciosamente describían la práctica religiosa en países como la Gran Colombia.

En este sentido, asentó que en este espacio territorial se establecieron legislaciones para impedir manifestaciones religiosas externas que pudieran ser propicias para actos de violencia o inhibición y que por tal razón a ningún extranjero le correspondía calificarlas de injustas o justas. Aunque Duane no mostró un distanciamiento evidente ante la aprobación de leyes que limitaban las prácticas religiosas, distintas a la apostólica romana, en sus consideraciones abogó por un mayor respeto y consideración para aquellos practicantes, de cultos diferentes, quienes decidían radicarse en las antiguas colonias españolas o de quienes venían como visitantes a ella.

Sin embargo, estas consideraciones muestran su incomodidad ante el alejamiento de la tolerancia religiosa la cual desde el 1700 se venía discutiendo y que en la América española no estaba presente. Duane fue muy equilibrado al ponderar la experiencia de haber estado en un espacio territorial donde ella no era posible. Aunque, se debe agregar que, él sentía un acercamiento hacia lo ejecutado contra el imperio español, pero no con uno de sus resultados.

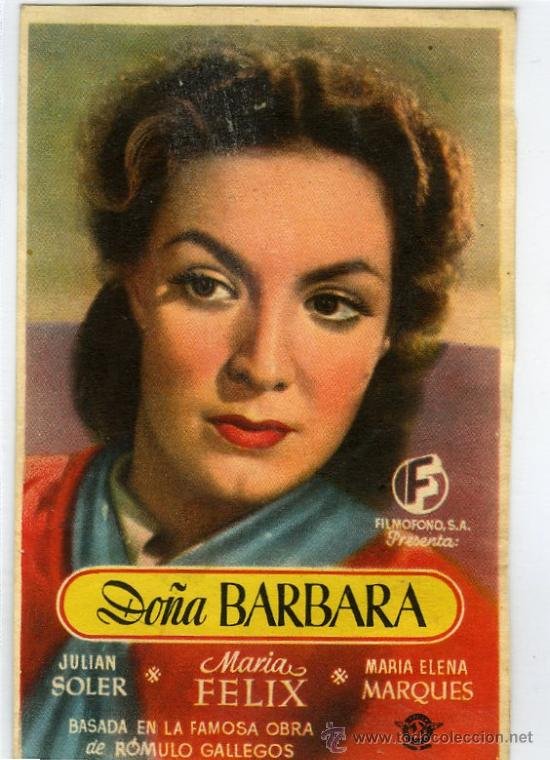

Rómulo Gallegos nos habla de la filmación de Doña Bárbara

Por Alfredo Figueroa

“Rómulo Gallegos, el magnífico creador de “Doña Bárbara” y tantas otras admirables novelas de prestigio continental, se encuentra en la actualidad acometiendo una empresa de gran aliento y porvenir: el implantamiento de una industria cinematográfica nacional. Este hermoso proyecto de Gallegos, presenta como base inicial la filmación de “Doña Bárbara”, obra ésta mejor que ninguna otra para un ensayo cinematográfico de calidad, ya que contiene todos los elementos indispensables para hacer de ella un excelente escenario fílmico. “Doña Bárbara” con sus personajes, sus episodios y sus decorados profundamente venezolanos ofrece al Séptimo Arte una magnífica posibilidad para la realización de un film estupendo.

Rómulo Gallegos, con la amplitud y el desinterés que le caracterizan, ha puesto su talento y su dinamismo al servicio de una hermosa idea que merece la colaboración de todos cuantos nos interesamos por el desarrollo cultural de nuestro país, de todos cuantos vemos en el Cine el vehículo por excelencia para una amplia difusión de nuestros valores naturales y artísticos. En la precisa exposición que nos hace Gallegos de su proyecto, salta a la vista que ha estudiado detenidamente todos los aspectos del mismo y que, por tanto, las probabilidades de éxito descansan sobre bases firmes.

Tanto desde el punto de vista artístico como del económico, el proyecto de Gallegos representa un serio esfuerzo para el implantamiento entre nosotros de una industria destinada a incrementar nuestra producción artística, al par que nuestro progreso material. Todo un vasto sector nacional se pondrá en marcha con esta empresa que presenta un amplio programa de realizaciones: films musicales, históricos, documentales, etc.

Pero cedamos la palabra al propio Gallegos.

–La filmación de “Doña Bárbara”, proyecto que he venido acariciando desde hace mucho tiempo, es una inmediata realidad, pues actualmente tengo a mano todos los elementos necesarios para acometer esa empresa. El propósito central que me ha impulsado a la realización de ese proyecto no es, como quizás se imaginen muchos, el solo deseo de trasladar mi novela a la pantalla, sino principalmente el implantamiento en Venezuela de una industria nacional cinematográfica, organizada sobre bases sólidas y capaz, por tanto, de poner en marcha una serie de actividades de diversa índole, de vital importancia colectiva. La filmación de “Doña Bárbara” será, pues, el punto de partida de una empresa de largo aliento, cuyas proyecciones son incalculables desde todo punto de vista.

–El objeto de mi reciente viaje a Hollywood, fue el familiarizarme con el mecanismo de la producción cinematográfica y entrar en contacto con todos los elementos que intervienen en la complicada elaboración de los films: directores, productores, actores, fotógrafos, escenaristas, etc. Gracias a la circunstancia de habérseme brindado toda suerte de facilidades, pude formarme rápidamente una idea exacta de todo cuanto se requiere para la producción de films de calidad. A tal punto que hoy día estoy seguro de que la filmación de “Doña Bárbara” podremos llevarla a cabo en Venezuela, sin otras dificultades que aquellas que son inherentes a la realización de un buen film.

–A pesar de las proposiciones que me han sido hechas, por parte de empresas productoras de Hollywood y México, no he vacilado un momento en desecharlas para consagrarme por entero a mi primitivo proyecto de filmar a “Doña Bárbara” en Venezuela.

–El aspecto económico de la filmación está prácticamente resuelto, puesto que ya se encuentra suscrito el 80% del capital indispensable. Este halagador resultado ha sido obtenido sin mayores esfuerzos de mi parte, gracias al interés que el proyecto ha despertado entre un grupo de amigos, quienes contemplan la empresa sin miras de lucro y aspiran solamente a brindar su cooperación monetaria como una colaboración y un aporte necesarios. En cuanto al resto del capital inicial, espero obtenerlo en breve, gracias al entusiasmo que el proyecto ha provocado.

–Descartando la utilización forzosa del equipo técnico extranjero imprescindible para la filmación de “Doña Bárbara”, ésta se llevará a efecto con elementos venezolanos en su totalidad. Desde la dirección hasta la mano de obra, pasando por los intérpretes, arreglos musicales, escenaristas, etc., nuestro primer film será una empresa acometida y rematada por venezolanos. Por tanto, innecesario me parece advertir que dicha empresa requiera la colaboración de un vasto sector nacional para dar cima a sus propósitos.

–Las circunstancias actuales son muy propicias para la implantación de una industria cinematográfica nacional. Los anteriores ensayos efectuados entre nosotros constituyen una preciosa experiencia que es necesario aprovechar, ya que su éxito parcial permite comprobar principalmente la existencia de inestimables recursos artísticos que no pudieron ser utilizados a fondo por ausencia de una organización racional sobre bases económicas estables. Por otra parte, el ejemplo de otros países americanos, tales como Argentina y México, así como los ensayos realizados hasta la fecha en Hollywood, en lo que a cine en español respecta, deben estimularnos para incorporar nuestro país a esa próspera actividad artística e industrial.

–El campo que se ofrece a una industria cinematográfica nacional, es realmente espléndido. Si tenemos en cuenta que el cine es un excelente vehículo para la difusión de nuestros valores culturales y la exaltación de nuestras riquezas naturales, llegamos a la conclusión lógica de que una industria semejante es altamente beneficiosa. No solamente podremos compensar y limitar el tributo exagerado que venimos haciendo a la industria cinematográfica extranjera, sino que también fomentaremos y desarrollaremos múltiples actividades que son el complemento necesario de esa industria y en las cuales participarán desde el artista hasta el obrero. Sin incurrir en exageración alguna, nos permitiremos señalar una de las insospechadas proyecciones de dicha industria: el fomento del turismo entre nosotros.

–Sería absurdo que, al intentar la filmación de temas y ambientes genuinamente venezolanos, copiemos o imitemos a Hollywood. La producción yanqui no puede ofrecernos otra cosa que su concepción técnica del film, la cual utilizaremos ampliamente por ser excelente. Fuera del elemento técnico –humano y mecánico– nada tenemos que importar de Hollywood. Así, en la filmación de “Doña Bárbara”, acoplaremos el equipo técnico al conjunto de elementos exclusivamente venezolanos que intervendrán en su elaboración para obtener un equilibrio armonioso. De esta manera, sobre todo desde el punto de vista artístico, estaremos en condiciones de producir un film que podrá competir ventajosamente con aquellos otros que se vienen produciendo en Hispanoamérica. Además, en las sucesivas producciones, hasta el equipo técnico dejará de ser extranjero en lo que respecta al elemento humano del mismo, pues gradualmente se formarán técnicos venezolanos, Así, a vuelta de algún tiempo, nuestras producciones serán nacionales en su totalidad.

–Una industria cinematográfica nacional, como la que proyectamos, no debe ser otra cosa que una vasta cooperación de todos cuantos nos interesamos en una actividad próspera y de grandes perspectivas. Esa cooperación no solamente la anhelo, sino que la exijo de todos. Para mí, tal cooperación es vital y necesaria para lograr producir en gran escala films venezolanos. “Doña Bárbara” no es sino el paso inicial, pues todos los escritores venezolanos pueden comenzar, desde ahora mismo, a concebir escenarios para trasladar a la pantalla nuestras costumbres, nuestra naturaleza, nuestra realidad. En el plan de producción entra igualmente la realización de films históricos que utilicen nuestra rica Epopeya, y films documentales que hagan conocer, de propios y extraños, nuestras inagotables riquezas naturales.

–Considero tan vasto el campo que se ofrece a la producción cinematográfica en Venezuela, que la coexistencia de varias industrias productoras redundaría en beneficio de la calidad de los films nacionales. Deseo sinceramente que tal empresa sea acometida por cuantos aspiren a situar decorosamente nuestro país en el cuadro de los países productores de Hispanoamérica

–Me entusiasma sobre manera el pensar que nuestra industria pondrá en marcha muchos brazos y muchos cerebros hasta ahora inactivos u ocupados en labores que no son las más apropiadas a las apetencias profundas de cada quien. Asistiremos, estoy seguro, a un florecimiento de actividades artísticas insospechadas y también a la formación de nuevas especializaciones, útiles para el desarrollo de la capacidad productiva de todo un vasto sector nacional.

Después de escuchar a Rómulo Gallegos tenemos la íntima convicción de que su empresa será coronada con un éxito cierto. Su exposición, plena de atinadas observaciones y estudiados detalles, permite formarse una idea cabal de la empresa en ciernes, la cual descansa sobre bases artísticas y económicas, igualmente sólidas. Al agradecer a Rómulo Gallegos su gentileza en confiarnos largamente su proyecto, nos apresuramos a ofrecerle toda nuestra decidida y entusiasta colaboración, la cual, esperamos, sea unánime por parte de todos los venezolanos enamorados de la cultura y el progreso patrios”.

FUENTE CONSULTADA

- Élite. Caracas, 26 de febrero de 1938.

Comentarios recientes