Caracas en 1957, Parte V

CRÓNICAS DE LA CIUDAD

Caracas en 1957, Parte V

Mariano Picón Salas,

Sigue el paseo

El paseo por Caracas, buscando lugares y gentes significativas del nuevo estilo de existencia, nos llevaría muy lejos y acaso no requiera el lápiz enunciador de un cronista, sino una fantasía diabólica y descubridora como la de Balzac.

Habría que revisar sitios tan contrarios como las casas y los salones elegantes y las oficinas de Policía, donde identifican a una banda de ladrones de automóviles que cambiaba las placas de los vehículos usurpados y los iba a vender de contrabando a la República de Colombia. O el retrato del falso conde europeo que vendía condecoraciones imaginarias a los coleccionistas de títulos y medallas. O la muchacha húngara y francesa, que para que fuéramos perfectamente civilizados, fundó una “cava” existencialista con chicas voluntariamente desgreñadas, músicos y cantantes de sexo indeciso, en un tranquilo barrio rural. O el italiano que vive en una covacha, pero que firma escrituras en el Registro por más de cuatro millones. O los transeúntes que a la media noche del sábado se acumulan en los “Sellados del 5 y 6” a adelantar su conjuro hípico para las carreras del domingo. O la historia inaudita, que empapa los periódicos del lunes, del que acertó a las patas de los caballos y con un cuadro de ocho bolívares obtuvo ochocientos mil, y los reporteros le preguntan qué piensa hacer en su nueva profesión de millonario.

Y entre tantos éxitos, el suicidio del inmigrante inadaptado, que trajo de la guerra o de su antiguo campo de concentración un trauma irremediable. Gentes, rostros, problemas para que los analicen sociólogos, economistas y psiquiatras.

Junto a los ricos y aventureros, las multitudes más pacíficas y estoicas que pueblan los autobuses o habitan los grandes bloques de apartamentos en los cerros. El pueblo matinal que madruga y la sociedad próspera que sale en la madrugada de las fiestas opulentas. La igualitaria democracia que se aglomera, después de la media noche, en las ventas de tostadas y criollísimas “arepas”, donde nuestro viejo pan cumanagoto, adobado con queso y chicharrón, acerca en su fragancia conciliadora a todas las clases: al caballero de “smoking” que viene del baile, y al conductor de camiones y gandolas, que parte a las lejanas carreteras.

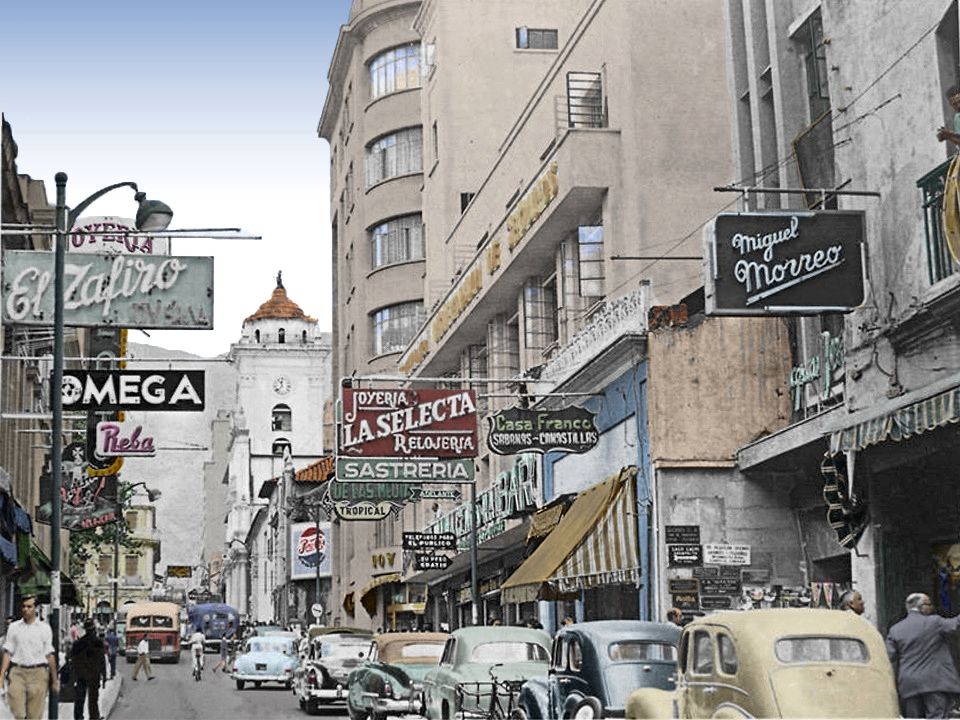

La abundancia de divisas trae, no sólo un cosmopolitismo humano, sino otro de productos y prodigalidad. Las tiendas de Caracas, con frecuencia empachadas de mercancía, son como anticipo y prefiguración de las exposiciones universales. Made in Germany, Made in Italy, Made in Japan, y alguna vez “Hecho en Venezuela”.

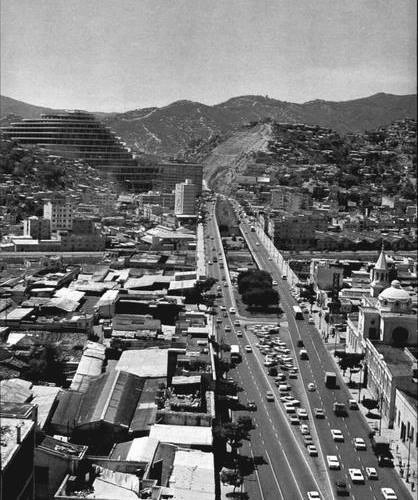

Bloques de apartamentos sector 23 de enero, Caracas

Se puede comprar en la misma tienda una porcelana de Sajonia y un biombo japonés. Frente a comercios muy feos, que aún recuerdan la decoración del extinto pasaje Ramella en los días del 1900, hay tiendecillas que pudieran estar en Paris, Viena o Florencia. Los modistos franceses exhiben los modelos más caros. Aunque haya calor, se puede vender armiños y martas cibelinas. Hay también el cosmopolitismo del olfato y del gusto. Los vidriados y niquelados “Super-Market” a la norteamericana, contienen la más varia antología del sabor.

Avenida Fuerzas Armadas, Caracas 1957

Se consumen por igual sardinas de Margarita y esturiones del Mar Negro. Los alimentos yanquis ofrecen su infantil y entretenida manipulación mágica. Se echa un poco de agua o de leche y se pone al horno el polvillo que contenía el sobre, y dentro de pocos minutos veremos cómo se esponja –sin perder su olor de química y farmacia- un pastel de limón o de chocolate. Hay abundantes e inverosímiles juguetes de niños para escape de nuestra curiosidad o nuestro derroche, para ocupación de almas vacías.

Naturalmente que dentro del inmenso prisma de apariencia que es la vida caraqueña de 1957; de la luz de neón que nos inunda de anuncios comerciales, de la invitación a un perenne viaje por islas encantadas con palmeras de oro y danzantes cubiertas de flores, a que nos conminan las agencias de viajes; de las esmeraldas y diamantes de las joyerías, de los automóviles de todas las marcas que corren como galgos de lujo por las autopistas, hay también un mundo de más desgarrada realidad, de inalterable esencia.

Todavía los caraqueños conocen el amor y la muerte, la angustia de vivir y la zozobra de comprender. Una droga que se ha generalizado en ciudad tan presurosa y que se llama “ecuanil” no logra calmar del todo la cavilación de las gentes.

Con equiparables choques; con los misterios de un subconsciente colectivo, que aún no asciende a la comarca clara de la percepción, se está todavía formando el espíritu de esta ciudad de Caracas, que, a pesar de sus cuatro siglos de fundada, nunca lució tan terriblemente adolescente.

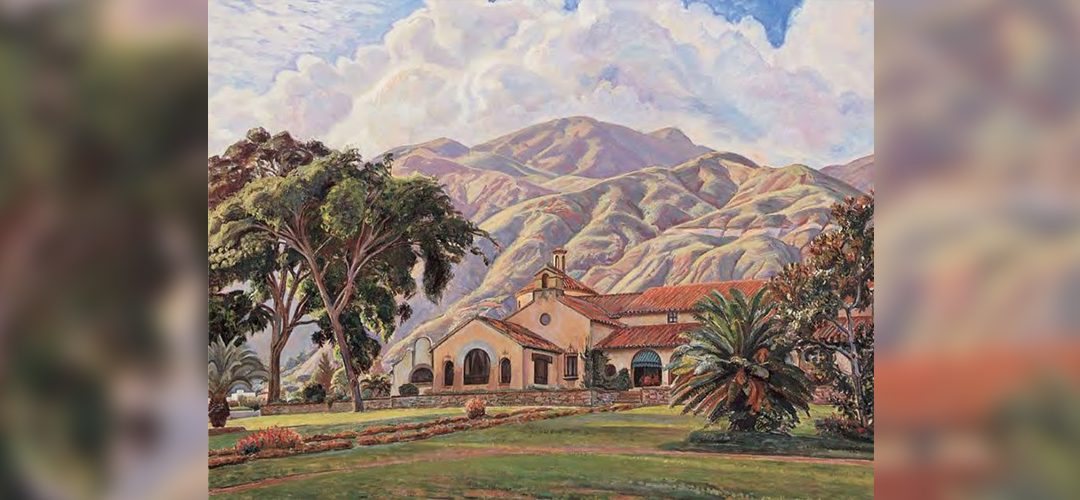

Sigue creciendo y edificándose sin tregua; en el día y en la noche, en las horas de vigilia y en las horas de sueño. La amamos y también nos querellamos con ella, porque resume en su dinamismo y perplejidad la esencia de una patria en ebullición, que todavía gira sobre el futuro. El monte Ávila se recuesta en la ciudad con la turgencia de un pecho amoroso o fija sobre el valle, cambiante y agitado, su cimera de eterno granito. Hermosearla a la escala del servicio y el amor humano; pulir su alma para la solidaridad, la justicia y la belleza, debe ser su prospecto moral que se concilie, con el plan técnico de los ingenieros. Sólo el espíritu habrá de salvarla de la excesiva tensión de la aventura y aún de las demasías del dinero.

Comentarios recientes